REZENSIONEN, ARTIKEL, INTERVIEWS

AKTUELL

“Das Einzige, was ich für meine Erzeuger empfinde, ist Wut und Ekel”

Tanners Interview mit Annett Leander, der Autorin von “Umarme mich – aber fass´mich nicht an!”

Annett Leander schaffte es, über all das Grauen zu schreiben. Foto: privat

Manchmal zerdrückt es einem das Herz. Beim Lesen der Autobiografie von Annett Leander war das so. Kein locker-flockiger Trendroman, kein stilbezogenes Lyriken, sondern finsterste Realität. Es ging um Missbrauch jeglicher Art an Kinderseelen und ganz speziell an der Seele und an dem Körper von Annett Leander. Tanner musste da einfach noch mal nachfragen, weil viel öfter darüber geredet werden sollte.

Liebe Annett Leander. Der Chef des Einbuch Buch- und Literaturverlags Leipzig, der Patrick Zschocher, hat mir Ihr Buch “Umarme mich – aber fass´mich bloß nicht an!” auf den Tisch gelegt. Und ich habe es gelesen. Im Untertitel steht: Eine Autobiografie, die viel zu früh geschrieben werden musste. Ich verstehe schon warum sie geschrieben werden musste. Könnten Sie bitte unseren Lesern erzählen, was das Thema so dringend machte. Auto-Biografie impliziert ja, dass es Ihre Geschichte ist.

Ich habe viel zu viele Jahre meines Lebens geschwiegen. Als Kind, aus Angst abgelehnt zu werden oder nicht glaubhaft zu erscheinen, heute bin ich erwachsen und ich bin nicht mehr in der Rolle des Kindes, aus der ich nie ausbrechen konnte. Sicherlich ist mit meinem Buch mein Leben nun nicht von vorne begonnen, aber da ich es aufschreiben konnte, habe ich mir ein großes Stück Last genommen und auch alle Menschen, die es mit Interesse lesen, werden vielleicht etwas “wachgerüttelt”. Der Missbrauch und die Gewalt an Kindern ist in unserer Gesellschaft ein Tabu-Thema, keiner spricht darüber und viel zu oft wird einfach weggesehen, warum kann ich allerdings nicht verstehen. Manche Menschen können sich nicht im Geringsten vorstellen, was mit einer Kinderseele passiert, wenn sie durch Demütigungen und körperliche sowie psychische Repressalien zerstört wird! Ein Leben lang hat man damit zu kämpfen.

Missbrauch an sich ist ja nicht wirklich ein Thema – außer wenn es von politischen Rattenfängern zur Postulierung von Unmenschlichkeit benutzt wird. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Gründen und Folgen findet meines Erachtens nicht statt. Sehe ich das falsch? Sie als Betroffene haben da sicher einen besseren Einblick – bewegt sich da etwas in unseren Regionen?

Da haben Sie Recht, es wird nie wirklich darüber gesprochen. In der Politik und im Bezug auf das Gesetz habe ich immer das Gefühl, es wird wie eine Lappalie behandelt. Viel zu oft bekommen Täter eine viel zu geringe Strafe, wenn überhaupt. Eine Therapieauflage oder Bewährung? Was soll das bringen? Es wird keinen Täter daran hindern, sich ein neues Opfer zu suchen.

Wenn ich in der Lage wäre, dass mein Peiniger noch am Leben wäre und angenommen er hätte im Knast gesessen und jetzt wäre der Zeitpunkt, dass er wieder entlassen werden würde, ich würde wohl in Panik ausbrechen… Die Folgen aus so einer Erfahrung verfolgen ein Opfer wohl sein Leben lang, manchmal mehr und manchmal weniger. Aber Gründe für so eine Tat sehe ich keine! Es gibt keinen Grund einen Menschen so sehr zu “beschmutzen” und zu demütigen. Egal, ob es nun um Kinder geht oder Frauen oder Männer. So etwas tut man nicht und da nach einem Grund zu suchen ist fern ab von all meinen moralischen Werten.

Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Ganz besonders interessiert mich da natürlich Ihr persönliches Umfeld.

Die Reaktionen auf mein Buch waren eine Mischung aus Schock, Dankbarkeit, vielleicht auch etwas Mitgefühl bis hin zu Wut … Wut über die Personen, die für mein Trauma verantwortlich sind. Natürlich bin ich sehr froh, dass ich diese Reaktionen überhaupt erlangen konnte. Meine Partnerin hat mich die ganze Zeit unterstützt und mir immer wieder die Schulter zum anlehnen gegeben, wenn ich sie brauchte, wenn mir das Schreiben und die damit verbundenen Flashbacks (Trauma-Wiedererlebungen) über den Kopf gewachsen sind. Sie ist natürlich sehr erfreut darüber, dass die Reaktionen auf mein Buch positiv ausfallen.

Ihre Geschichte muss Thema in Bildungseinrichtungen sein, eigentlich auch, um die totale Einsamkeit der Opfer zu durchbrechen. Ich dachte immer, ich wäre der einzige in meiner Klasse gewesen, der dauernd geschlagen wurde. Mir hätte es geholfen zu wissen, dass ich nicht völlig alleine bin. Heute weiß ich das. Gibt es Bestrebungen Ihrerseits mit Ihrer Geschichte aktiv aufzuklären? Ins Gespräch zu kommen? Und wenn ja, welche – wenn nicht, warum nicht?

Die Idee, in Bildungseinrichtungen mit meiner Geschichte zu gehen, finde ich sehr gut. Zur Aufklärung, aber auch um beispielsweise Lehrer auf kleine Anzeichen aufmerksam machen zu können. Des Weiteren, denke ich, wäre es wichtig, im Bereich der Sozialen Berufe anknüpfen zu können und die Personen aufmerksam zu machen, die unmittelbar in einer Rolle sind, die sich auch ganz nah an einem Opfer befinden kann. Oft muss man hinter die Fassade schauen, um wirklich zu begreifen, dass ein tieferer Grund für manch Verhaltensweise da im Verborgenen liegt.

Wie leben Sie heute? Gibt es ein Verzeihen? Ihr Vater hat nie ein Wort der Entschuldigung gesagt – wie gehen Sie damit um?

Heute lebe ich mit meiner Partnerin Sarah in einer eigenen kleinen Wohnung. Wir sind seit Februar 2012 ein Paar, auch wenn es eine Menge Unfrieden gab, haben wir uns immer wieder zusammenfinden können. Zurzeit hole ich mein Abitur nach, um im Nachhinein mal studieren zu können. Gern würde ich irgendwann im Bereich der Palliativpflege oder im Bereich Lehramt an einer Berufsschule arbeiten.

Ein Verzeihen gibt es nicht und auch habe ich wenig Interesse daran zu wissen, warum mein Erzeuger diese Dinge getan hat. Wenn ich an ihm denke und sein Gesicht in Form eines Bildes in meinen Kopf schießt, muss ich mich beherrschen, um noch klar denken zu können. Das Einzige, was ich für meine Erzeuger empfinde, ist Wut und Ekel.

Ich selber brauchte lange, um zu verstehen, dass ich nicht schlecht bin. Wie ist Ihre ganz persönliche Selbstsicht heute? Haben Sie Wege aus der Programmierung gefunden oder suchen Sie noch?

Es ist mir noch nicht gelungen, selbst aus meinem Innersten heraus sagen zu können, dass ich selbst etwas wert bin oder dass ich gut bin, so wie ich bin. Vielleicht kann ich das aber irgendwann, ich arbeite daran.

Ich wünsche Ihnen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, liebe Annett Leander. So wie Sie sind, sind Sie gut.

Vielen Dank.

REZENSIONEN

Das Wesen des Seins: Karstens Lebensgeschichte und der „Spieler“ in seinem Kopf

Wann ist ein Leben ein Erfolg? Wann darf man am Ende des Arbeitslebens sagen: Das hat sich wirklich gelohnt? Eigentlich sind es diese Fragen, die Christian Heinisch in diesem Buch stellt, wenn er das Leben seines Helden Karsten erzählt, der natürlich kein Held in dem Sinn ist. Eher ein ganz normaler junger Mann aus der westdeutschen Provinz, der am Ende irgendwie doch Erfolg hat im Leben, obwohl es mit kiffenden Freunden in der Hausbesetzerszene losgeht. Und mit dem „Spieler“.

Das mit dem „Spieler“ ist freilich kein Start in ein Fantasy-Spiel, auch wenn es sich stellenweise so liest. Das könnte, wenn es ein Autor wirklich ernst meint, richtig dystopisch und durchgeknallt werden: Irgendwelche unsichtbaren Programmierer begreifen die Welt der Menschen nur als ein riesiges Spielfeld, auf dem sie ihre Spielfiguren in die Menschen pflanzen und so über Fremdsteuerung deren Erfolg oder Scheitern im großen Spiel des Lebens organisieren.

Manchmal kann es einem ja so vorkommen, wenn einen das Leben beutelt, eine Schnapsidee einen so richtig in den Schlamassel bringt, sich Freunde seltsam verhalten und der Zickzack des Lebens einen auf einmal doch mal auf die Siegerstraße bringt. Oder zumindest in gut bezahlte Jobs und zu einem Sack voll Geld, wie es Karsten am Ende geht.

Wenn das Gewissen sich meldet

Aber wie gesagt: Der „Spieler“ ist eher kein Spieler und auch kein Steuermann im Kopf seiner Spielfigur. Das ahnt man schon, wenn die langen Überlegungen dieses „Spielers“ immer wieder in die Handlung eingeblendet werden, in denen sich der „Spieler“ ausführlich Gedanken macht über den Menschen, seine Emotionen, sein Verhalten, seine Motive.

Also ungefähr das tut, was unsere Stimmen im Kopf in der Regel ständig machen. Wir reflektieren alles, was wir tun. Immer. Außer wohl jene Leute, die sich über ihr eigenes Handeln überhaupt keine Gedanken machen. Davon scheint es auch jede Menge zu geben.

Die meisten Menschen haben aber diese Reflexion über das eigene Handeln immer im Kopf. Manche lassen sich dadurch regelrecht lähmen, andere zucken mit den Schultern und machen weiter. Das schlechte Gewissen kommt dann später. Und dann manchmal mit Wucht. Manchmal aber auch erst viele Jahre später – so wie bei Karsten, der nun – irgendwie an der Schwelle zum Rentenalter angekommen, jede Menge Erinnerungen herausholt an Freunde, die teilweise sehr schäbig gestorben sind, und an Frauen, mit denen er einmal zusammen war. Mit den Frauennamen kommt man irgendwann gründlich durcheinander. Der junge Mann hat sichtlich keine Chance verstreichen lassen, wenn ein Rockzipfel in Sicht kam.

Und man wartet natürlich darauf, dass er erzählt, was ihm tatsächlich an diesen jungen Frauen wichtig war. Aber so recht erzählt er das nicht. Vielleicht auch, weil er sein ganzes Leben eben doch irgendwie aus der Perspektive seines „Spielers“ betrachtet, der in seinen Monologen irgendwie indirekt mit den unsichtbaren Programmierern kommuniziert und sich fragt, ob es für das, was dieser Karsten gerade angestellt hat, jetzt Punkte im großen Spiel des Lebens gibt – oder nicht.

Das nervende Korrektiv im Kopf

Dass es diese Programmierer gar nicht gibt, erfährt man dann am Ende der ganzen Geschichte, nachdem Karsten auch ausgiebig über seine Erfolge und Misserfolge als Unternehmensgründer und Manager in der Software-Branche erzählt hat, wo es durchaus hätte spannend werden können, denn in die Welt der Programmierung ist er schon in seiner Zeit als BWL-Student in den 1980er Jahren eingestiegen, hat das Aufkommen der großen IT-Konzerne miterlebt und das Platzen der Dotcom-Blase. Irgendwie ging das alles gut.

Doch spätestens bei einem Klassentreffen, das er zwischendurch mal organisiert, wird auch klar, dass er sich im Nachhinein eben doch Vorwürfe macht, wie schäbig er einst mit einigen Klassenkameraden umgegangen ist. Gedankenlos. Oder einfach deshalb, weil das auf dem Schulhof noch ganz normal war – auch in Zeiten, als es den Begriff Mobbing noch nicht gab.

Fast ist es, als hätte er den „Spieler“ gar nicht so beiläufig erfunden, als wäre dieser Gesprächspartner im Kopf das Korrektiv gewesen, dass ihn irgendwie doch noch zu einem halbwegs ordentlichen Menschen gemacht hat. Aber einem Menschen, der das Leben selbst als Spiel betrachtet, nicht als einen Ort spannender und intensiver Begegnungen mit Menschen. Denn wer macht das schon: Alles, was er tut und erlebt, mit Punkten zu versehen und sich permanent zu fragen, ob das nun punktemäßig eine Verbesserung im Spiellevel war oder doch nicht?

Es kann gut sein, dass das Viele so sehen. Dass man auf diese Weise gut kompatibel ist für eine Welt, in der es vor allem um Geld und Karriere geht. Und um das erquickende Gefühl, genug Bonuspunkte gesammelt zu haben, um ein Level höher zu rücken.

Aber ist das ein Leben? Ist das wirklich das Leben? Geht es tatsächlich nur um Cash? Und um den „Spieler“ im Kopf, der einen dazu bringt, alle Entscheidungen auf ihre finanziellen Folgen hin abzuwägen?

Sucht und Selbstbestimmung

Am Ende ist Karstens Lebensweg vielleicht für ihn erfolgreich. Auch weil er – anders als viele Freunde aus seiner WG-Zeit – nicht in Drogen versumpft ist. Obgleich der „Spieler“ in seinem Kopf sich sehr wohl bewusst ist, dass es im Leben der Menschen viele Süchte gibt und viele davon weder strafbewehrt noch verachtet sind. Spiele in jeder Form gehören dazu, die Jagd nach Geld genauso. Und so steht natürlich die eigentliche Frage: Ist der Mensch dann wirklich ein selbstbestimmtes Lebewesen? Handelt er nach eigenem Gewissen und eigener freier Entscheidung oder sendet ein unsichtbarer „Spieler“ ihm Botschaften in den Kopf, nach denen er sich dann entscheidet? Botschaften, die gar nicht direkt so funktionieren müssen, denn die ganze Zeit grübelt das Wesen ja auch darüber nach, ob denn in den anderen Menschen nicht auch solche Wesen aktiv sind, die ihrerseits ihre Spielfiguren animieren.

Nur: Spielt man da nun miteinander oder gegeneinander?

Oder ergibt sich gar ein völlig unübersichtliches Spielfeld, weil die „Spieler“ nicht wissen, was die anderen „Spieler“ gerade vorhaben. Und sie alle wissen wiederum nicht, was die unsichtbaren „Programmierer“ eigentlich vorhaben und ob sie sich als deren Geschöpfe richtig verhalten.

Das kann schon sehr kompliziert werden und zeigt im Grunde auch, wenn man an solche Fremdprogrammierung (oder göttliche Vorherbestimmung) glaubt, wohin einen das gedanklich führt: in ein regelrechtes Chaos. Und in Fragen, die sich am Ende nicht mehr beantworten lassen, wenn Menschen anfangen, sich als fremdgesteuert zu verstehen. Karsten kündigt seinem „Spieler“ am Ende und dankt ihm für die aufmerksame Begleitung.

Aber das ist natürlich auch nur ein künstlerischer Schachzug. Man wird sein Gewissen nicht los. Und: Das Gewissen ist keine Fremdsteuerung. Es erinnert uns nur permanent daran, dass wir soziale Wesen sind und dass alle unsere Handlungen auch Folgen für unsere Mitmenschen haben. Und dass wir uns eben nicht einfach rücksichtslos und ohne Verständnis für andere Menschen benehmen können, ohne dass es zumindest eine Quittung in Form von Gewissensbissen gibt.

Oft leider zu spät, sodass auch Karsten sich bei den Menschen, die er verletzt und gekränkt hat, nicht mehr entschuldigen kann. Das kann man dann eben nicht mehr delegieren. Es bleibt als Erinnerung, die einen dann eben doch daran erinnert, dass das scheinbar so interessante Leben eben doch etliche dunkle Stellen hat, an denen sich der „Held“ ganz und gar nicht heldenhaft benommen hat. Und am Ende ist es wohl eher Glück für ihn, dass er trotzdem überlebt hat, sich den Altersgefährten als erfolgreicher Geschäftsmann zeigen kann.

Aber die skeptischen Überlegungen seines „Spielers“ haben noch einen Effekt: Sie erzeugen eine enorme emotionale Distanz zu Karsten, die es ohne all die ausführlichen Zwischenpassagen nicht gäbe. Sie setzen sein ganzes Leben unter kritische Beobachtung.

Und so wenig wie dieser nachdenkliche „Spieler“ kann auch der Leser am Ende entscheiden, ob er Karstens Leben als besonders gelungen bezeichnen soll. Oder doch eher als einen nicht wirklich wärmenden Versuch, die Bilanz eines Lebens zu rationalisieren.

So gesehen ist auch der Abschied nicht so recht ernst zu nehmen, auch wenn Karsten meint, sein „Spieler“ habe sich im Nachdenken über die Motivation der Menschen zu sehr verrannt. Denn diese verzwickte Lage bleibt bestehen, egal, ob man sein Gewissen in den Ruhestand schickt oder sich den immer weiter bohrenden Fragen stellt, die sich alle um die Frage drehen, wofür man als Mensch eigentlich lebt. Und was dem eigenen Leben wirklich einen Sinn gibt.

Bis zuletzt geht es um die Frage der Selbstbestimmung und all die Konflikte, die wir im Kopf austragen, wenn Entscheidungen verzwickt und uneindeutig sind und wir nicht wissen, ob wir damit Schaden anrichten. Darüber denkt man in der Jugend noch nicht wirklich oft nach. Später aber schon, wenn man merkt: Da sind einige Dinge passiert, für die man sich noch im Nachhinein ohrfeigen möchte. Unser Gewissen erinnert uns genau daran.

Pech für Karsten: Man schickt es nicht einfach in die Wüste. Wen es erst einmal plagt, den lässt es auch nicht mehr los.

Christian Heinisch „Das Wesen des Seins“ Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 19,90 Euro.

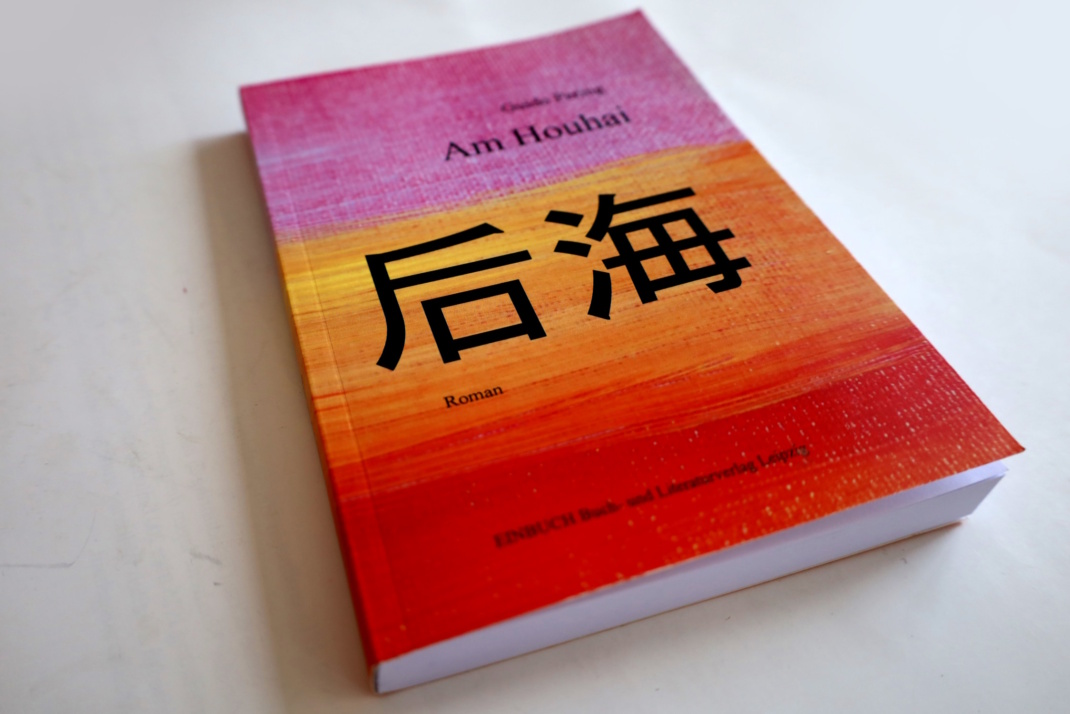

Am Hohai: Peking, die Kunst und Mos lange Suche nach sich selbst

Der Hohai ist ein See in Peking, sogar im alten Peking, wo noch nicht die Hochhausquartiere dominieren und sogar Platz ist für Menschen, die ihren Traum von einem der Kunst gewidmeten Leben verwirklichen möchten. So ganz zufällig landet der Kölner Künstler Heinrich Brecher hier nicht, der sich mit seiner Ankunft in Peking fortan Mo nennt. Guido Perings Roman ist ein bisschen mehr als nur ein Künstlerroman.

Auch wenn es nicht nur Mo und seiner Freundin Ye Yang um die Suche nach dem richtigen Weg geht, ihre künstlerischen Ambitionen Wirklichkeit werden zu lassen. Romane sind auch wie Kunstwerke, ziemlich große sogar. Und sie sind genauso widerspenstig wie Leinwände. Und am Ende erzählen sie von Dingen, die der Autor eigentlich gar nicht erzählen wollte. So wie es auch Malern und Bildhauern ergeht. Man kann zwar die Techniken lernen und die ganze Kunstgeschichte studieren. Man kann Galerien besuchen und alles im Internet lesen, was zur modernen Kunstszene zu finden ist.

Aber was dann tatsächlich unter den eigenen Händen entsteht, das weiß niemand, der sich wirklich auf künstlerisches Arbeiten einlässt. Oder er scheitert, wie das für so ungefähr 90 Prozent dessen zutrifft, was einem als Kunst dargeboten oder als Roman verkauft wird. Sogar als Bestseller.

Dies hier ist natürlich (noch) kein Bestseller. Dazu ist der EINBUCH-Verlag zu klein und das deutsche Feuilleton zu abgehoben und zu sehr konzentriert auf die üblichen Namen und Attitüden. Pering hat nicht nur Peking schon mehrfach besucht. Ihn faszinieren besonders „die Kraft und Vielfältigkeit der Kunst und ihrer Schaffensprozesse“, sagt er von sich selber aus.

Die Krise des Heinrich Brecher

Aber tatsächlich ist sein Roman die Geschichte einer Lebenskrise. Vielleicht sogar die einer Weltenkrise. Denn schon bei seiner ersten Ankunft ist Heinrich Brecher eigentlich auf der Flucht. Dafür steht nicht nur sein inniger Wunsch, sich mitten im alten Peking einzuquartieren und hier einen neuen Zugang zu seinem eigenen Kunstschaffen zu finden.

Der Name, den er sich zulegt, steht genauso für diesen Neuanfang wie für den tief sitzenden (und nicht wirklich eingestandenen) Wunsch, mit dem alten Leben gründlich Schluss zu machen. Was das wirklich bedeutet, weiß er noch nicht, findet aber erstaunlich schnell Kontakt und Menschen, die diesen von sich eingenommenen Europäer doch irgendwie zu schätzen lernen – so sehr, dass er, als er nach sieben Monaten überstürzt wieder abreist, ein regelrechtes Loch hinterlässt.

Nicht nur bei Ye Yang, die er in der Galerie des alten Zhang kennengelernt hat und die selbst verblüfft ist, dass sie sich auf diesen besessenen Künstler einlässt. Ein kleiner Freundeskreis ist um ihn gewachsen, etwas, was er so bisher nicht kannte.

In Köln hat er im Grunde nur seine Eigentumswohnung und seine Konten zurückgelassen. Er hat von seinen Eltern ein kleines Vermögen geerbt, ist also als Künstler so frei, tatsächlich nur das zu machen, was ihm wesentlich erscheint. Was nicht heißt, dass es auf der Hand läge. Doch dieses Peking, das er sich auf weiten Spaziergängen erschließt, nimmt ihn in Bann, lässt ihn tatsächlich Stück für Stück wieder die Lust am Malen und Gestalten von Collagen finden.

Rückkehr und Absturz

Und trotzdem bricht er auf, als sein Notar in Deutschland meint, es gäbe mal wieder ein paar Dinge zu klären. Aus der kurzen Rückkehr wird ein langer Aufenthalt in einer Stadt, in der sich – aus seiner Sicht – nichts geändert hat. Er mietet sich wieder ein Atelier und versucht zu malen. Aber die Rückkehr endet für ihn in einem regelrechten Absturz. Das, wovor er geflohen ist, holt ihn wieder ein.

Und das kann man durchaus doppelt lesen, den Pering gestaltet es sehr atmosphärisch. Dieser Heimgekehrte leidet nicht nur darunter, dass ihm hier auf einmal nichts gelingen will. Er leidet auch unter der eisigen, letztlich herzlosen Stimmung in diesem Land und in dieser Stadt. Als hätte dieses Land, das die Chinesen aus der Ferne so bewundern, seine Herzlichkeit und Wärme schon vor langer Zeit verloren, wäre in Gleichgültigkeit und Ambitionslosigkeit versunken, behäbig und dumm geworden in seinem eingebildeten Reichtum.

Der eigentlich keiner ist, wenn daraus keine menschliche Nähe erwächst. Dieser Nähe findet er in Carlsson, die im Haus gegenüber lebt und die ihn vorm Erfrieren (in des Wortes doppelter Bedeutung) bewahrt. Auch sie eine, die sich nicht arriviert hat in diesem Land, in dem alles erstarrt und leer geworden zu sein scheint. Sie lebt lieber von der Hand in den Mund und versammelt ebenso lebendige Seelen um sich.

Und am Ende ist sie es, die Heinrich Brecher aus seiner tiefen Verlassenheit holt. Zwei Seelen begegnen sich, verstehen sich und nehmen sich an der Hand. Und gleichzeitig fühlt man sich als Leser in diesem tristen, leeren Köln genauso unbehaglich. Als würde einem die schäbige und sinnlos gewordene Seite dieses Deutschlands gezeigt, das sich in seiner Oberflächlichkeit eingerichtet hat und Menschen wie Brecher nur noch deprimiert. Sodass natürlich die Sinnfrage auftaucht – die Stadt betreffend, das Leben, aber auch die Kunst.

Die Wurzeln des Lebendigseins

Und eine tiefe Angst kommt hinzu, die Brecher bislang als Teil seiner Auftritte gepflegt hat: wirkliche Nähe zuzulassen und Menschen, Frauen insbesondere, tatsächlich nahe kommen zu lassen. Auch das spielte eine Rolle bei seinem schnellen Aufbruch in Peking. Und es wirft ihn im nassen und kalten Köln in einen unlösbaren Konflikt. Vielleicht sind es am Ende ja tatsächlich die Bemühungen seiner Freunde, die ihn dazu bewegen, doch wieder ins Flugzeug zu steigen und sich auf das ferne Peking einzulassen. Eine Stadt, die ihn viel stärker in ihren Bann geschlagen hat als das verschlossene Köln. Und nur am Rand spielt die Politik eine Rolle.

Auch das ein Romanmotiv, das davon erzählt, dass es im Leben nicht um die Mächtigen geht, auch in der Kunst nicht, sondern immer um das konkrete Da-Sein und die konkreten Menschen, denen man begegnet. Und manchmal muss man wohl tausende Kilometer weit fliegen, um diese Menschen zu finden und das Gefühl zu finden, das Brecher alias Mo so intensiv sucht: verstanden zu werden in dem, was man tut.

Und damit endlich so etwas wie einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen und wieder Mut zu fassen, die Dinge zu tun, die einem wirklich wichtig sind. Und die dann andere – vielleicht – wieder berühren. So wie gute Kunst die Betrachter berührt, auch wenn sie oft nicht wissen, wie der Künstler es gemacht hat. So wie es selbst der fast legendäre Wolkensturm nicht weiß, der durch die Ereignisse um Zhangs kleine Galerie aus seiner jahrelangen Einsamkeit herausgerissen wird.

Er hat zwar einen Weg für sich gefunden, in der selbstgewählten Anonymität die Kunst entstehen zu lassen, die er für gültig hält. Aber diese mönchische Einsamkeit ist eben doch nicht alles, was ein erfülltes Künstlerleben ausmacht.

Zeit und Gelassenheit

Im Grunde ist Wolkensturm wie der lebendige Widerspruch zu Mo, der auch nach seiner Rückkehr nach Peking mit dem hadert, was er auf die Leinwand bringt. Aber es ist auch, als würden all die Gewichte, die Mo in Köln zu Boden gezogen haben, langsam von ihm abfallen. Als würde er wieder Kontur bekommen als lebendiger, wenn auch ein bisschen spröder Mensch. Kontur, die einem letztlich nur die Menschen geben können, die einen tatsächlich ins Herz geschlossen haben und so haben wollen, wie man ist.

So gesehen ist das ganz gewiss auch ein sehr persönlicher und berührender Roman. Einer, der davon erzählt, wie schnell wir uns verloren gehen, wenn wir die Wurzeln verlieren, die uns mit anderen Menschen und Orten verbinden. Und das schimmert auch in allen Kommentaren der chinesischen Protagonistinnen durch, wenn sie das ferne Europa kommentieren: Sie haben sehr wohl gemerkt, dass die entgrenzte Selbstverwirklichung im Westen auch eine dunkle, sehr kalte Seite hat.

Auch deshalb ist Mo ja in Peking gelandet, in einer kleinen Welt, die selbst bedroht ist. Das wissen auch die Menschen, die den kleinen Kosmos um diesen eigensinnigen Deutschen bilden. Es gibt keine Garantie, dass die Orte, an denen Menschen ihre Heimatlosigkeit abstreifen können, erhalten bleiben. Schon gar nicht in einer Welt, in der sich alles ums Geld und ums „Machen“ dreht.

Es steckt auch ein schönes Stück „Lassen“ in der Geschichte. Am Ende macht Mo erst einmal eine schöpferische Pause. Denn auch das hat er gelernt: Dass „Zeit“ nicht das ist, was er da aus Europa mitgebracht hat, dieses drängende Gefühl, immerzu etwas machen zu müssen. Eher ist es das Geschenk, einfach einmal loslassen zu dürfen und schauen zu dürfen. Was davon dann zum Kunstwerk reift, das wird die Zeit dann zeigen. Aber erst einmal muss man wohl lernen, dass man diese Zeit hat. Und dass sie ein kostbares Geschenk ist.

Guido Pering „Am Hohai“ EINBUCH Buch- und Literaturverlag Leipzig, Leipzig 2024, 17,40 Euro.

Der Stubenvirtuose: Die ganz und gar nicht unerhörte Geschichte eines Regensburger Einsiedlers

Es ist schon nicht so einfach mit den literarischen Gattungsbezeichnungen. Max Halder hat für sein Prosastück den Begriff der Novelle gewählt. Und auch gleich noch den Untertitel „Wie man Denken überleben kann“. Man merkt schon: Es wird verzwickt. Denn wirklich ernst gemeint ist nur der Stubenvirtuose aus dem Titel: Aaron heißt er, hat vor ein paar Jahre sein Pharmakologiestudium beendet, dann aber beschlossen, sich nicht in einem Brotjob zu verausgaben.

Seine Stube hat er im schönen Regensburg, mittendrin in der alten Bischofsstadt. Manchmal nennt er sie auch Gelehrtenstube. Aber ein so recht produktives Gelehrtenleben lebt er nicht. Will er auch nicht leben. Denn eigentlich hat er beschlossen, „nicht in den Sog des technokratischen, prahlerischen, überregulierten, inspirationslosen, unverantwortlichen, unästhetischen, globalideologischen Zeitgeists zu geraten.“

Was man durchaus nachvollziehen kann. Da wäre er nicht der Einzige, der am rücksichtslosen Zerstören der Welt durch ein blindes Technokratiedenken nicht teilhaben will. Wir leben in einer Zeit der Aussteiger.

Und der Verweigerer.

Nur: Was tun? „Denn er wusste, dass seine schlafenden und betäubten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen dort drinsteckten, eigentlich herauswollten, aber doch nicht herausfanden. Sie wollten heraus, denn sie spürten, dass etwas nicht in Ordnung war. Was genau das war, war unerheblich. Die Richtung stimmte nicht.“

Wen Unerhörtes nicht geschieht

Aarons Problem aber ist: Eigentlich will er mit seinen Zeitgenossen auch nichts zu tun haben. Wirkliche Begegnungen vermeidet er, setzt sich beim Laufen durch die Gassen der Altstadt lieber Kopfhörer auf und hört Musik. Deswegen passiert in dieser Geschichte auch nichts. Auch nichts Unerhörtes, um auf Goethes Novellen-Definition zurückzukommen.

Der Held der Geschichte ist am Ende noch genauso derselbe wie am Anfang. Er hat sich zwar diverse Drogen eingeworfen und einen Tag sogar regelrecht planmäßig in einem gewaltigen Drogenrausch verbracht. Denn er weiß ja, wie man sich das Zeug herstellt. Dazu kann er das Labor eines ehemaligen Studienkollegen nutzen.

Aber es ist wie so oft, seit man die schwärmerischen Versuche etwa von Jack Kerouac gelesen hat, das Besondere des im Drogenrausch Erlebten zu beschreiben: Es bleibt beim Schwärmen. Die große Bewusstseinerweiterung bleibt im Kopf der Protagonisten. Nichts davon wird hernach zur genialen Erkenntnis der Welt. Auch nicht bei Aaron, der sich ja sowieso längst eingeigelt hat in seiner Gedankenwelt. Die er für schwer und besonders intensiv hält.

Er hat sich sein Leben mit 800 Euro eingerichtet, braucht nicht mehr, will nicht mehr. Doch so wirklich glücklich scheint er in seinem Einsiedlerleben auch nicht zu sein. Auch wenn er sich Regeln gesetzt hat, die den leeren Tagen irgendwie Struktur geben – Yoga, Malen und Schreiben gehören dazu. Aber das Einzige, was er schreibt, ist am Ende eine Kritik zu einem Film im Klubkino, in dem ein Regisseur fünf Stunden lang versucht hat, die Beliebigkeit des Lebens zu zeigen.

Da könnte es philosophisch werden. Aber Aaron ist kein philosophischer Kopf. Auch wenn er meint, einer zu sein. Auch Philosophie lebt von der Begegnung, von Gesprächspartnern. Aber ist denn nicht alles Gespräch schon kaputt in unserer Gesellschaft? Hat sich Aaron nicht auch deshalb aus der langweiligen Jobwelt verabschiedet?

„Das Bedienen von und Warten auf Maschinen, das Abarbeiten von Vorschriften und Betriebsanweisungen, das stetige Ausführen der immer selben Handgriffe“, erinnert er sich an das öde Arbeitsleben, dem er aber schon seit vier Jahren entgeht. „Das Resultat zeigt sich in einer Art domestizierten Faul- und Fadheit, die sich derer ermächtigt, die sich nicht entschlossen genug dagegen wehren.“

Eine Anti-Novelle

Da könnte der Anfang einer Geschichte stecken. Andere gehen deshalb auf die Barrikaden, in die Politik oder in verrückte Bürgerinitiativen, suchen sich neue Freunde, die einen wirklich fordern, die auf Augenhöhe sind und denen das inhaltsleere Blabla der normierten Welt ebenso auf den Keks geht. Die gibt es. Natürlich gibt es die. Sie machen ihr Leben zur Novelle und riskieren Unerhörtes. Goethe hat’s verstanden. Wird er nicht mehr gelesen in der Schule?

Was Max Halder letztlich mit diesen einsamen Tagen seine Stuben-Helden gelingt, ist eher reine Anti-Novelle: Es passiert gar nichts Unerhörtes. Außer dass man einen jungen Mann kennenlernt, der eigentlich nicht weiß, was er im Leben will, außer seine Tage allein zu verbringen, mit Gedanken, die ganz und gar nicht so gefährlich sind, dass sie lebensgefährlich wären.

So wenig, wie die vielen Weltenrettungsgespräche auf trunkenen Studi-Partys lebensgefährlich sind. All dieses Gerede über „das System“, das auch in Max Halders Geschichte so unkonkret und ungreifbar bleibt wie in so vielen anderen „Das System ist schuld“-Erzählungen.

Aaron jedenfalls kommt in all den durchgrübelten Tagen zu keiner Entscheidung: „Funktioniert das System, überhaupt, ist das System zu retten und überhaupt: Muss das System gerettet werden? Ist es nicht sinnvoller, das System zu dekonstruieren, das System von Grund auf neu aufzubauen?“

Die Sache mit dem Zeitgeist

Es scheint ein Generationenproblem zu sei : „Glücklich sein? Mächtig sein? Reich sein? Alles zu hoch gegriffen? Zufrieden sein? Eine kleine Oase aufbauen? Helfen? Wenn all diese Fragen nicht im Ansatz geklärt sind: Wie sollte Aaron und mit ihm mindestens eine ganze Generation eine Entscheidung treffen können?“

Aaron jedenfalls trifft keine. Aber die Fragen sind ja nicht dumm. Denn was wollen und sollen wir auf der Welt? Dass die Angebote, die eine in Wohlstand versackte Gesellschaft bietet, die nur noch das große heilige Wachstum im Kopf hat, keine wirklich guten Angebote sind, wissen viele, spüren viele. Manche verweigern sich dann auf ähnliche Art wie Aaron. Ratlos und ohne die Kraft, wirklich Entscheidungen zu treffen.

Denn wenn man etwas ändern will, müsste man schon wissen, wie es hinterher aussehen soll. So weit aber kommt der in seiner Stube Sitzende nicht. Vielleicht auch, weil man dazu den Mut braucht, hinauszugehen und Gleichgesinnte zu suchen. Sich einzulassen auf Menschen.

Das heißt auch: Manchmal aus der Spur zu geraten, anzuecken, den Halt zu verlieren. Etwas, was Aaron scheut. Lieber sucht er in langen Yoga-Runden seine Erdung. Nur ja nicht abheben.

Oder in der „Trichter des Zeitgeistes“ geraten. Denn wenn man da hineingerät, „hält einen Gelderwerb, hält einen die Fata Morgana der Versicherungen und Sicherheiten, der Annehmlichkeiten und Neiderzeuger darin gefangen.“ Ein Zustand übrigens, den Aaron ebenso als Einsamkeit und Verlorenheit interpretiert. Denn wer immerzu nach dem Gelde streben muss, hat keinen Ort, um sich des Wesentlichen im Leben zu besinnen. Ein Ort, von dem Aaron anzunehmen scheint, dass er ihn in seinem Stubendasein gefunden hat.

Fausts Einsamkeit

Was bleibt am Ende? Ein Bursche, der seine Abenteuer im Kopf erlebt. Und sich eigentlich nur für eins entschieden hat: Sich für nichts zu entscheiden. Dazu berühmte Autoren zu zitieren wie Heisenberg und Jung. Aber das ändert nichts. Er verlässt die Beobachterposition nicht – darin sogar Goethes Faust sehr ähnlich, der in seiner Kammer auch schon glaubte, alles studiert zu haben und alles zu wissen: ein kauziger alter Eigenbrötler, der die Begegnung mit den Menschen da draußen schon aus Prinzip meidet. Genauso wie dieser Aaron, wenn er sich mal rausbegibt ans Donauufer: „Wie sinnbildlich seine stundenlangen Spaziergänge durch die alte Bischofsstadt, wie offenbarend die Dutzenden Läufer am Donauufer, wie erschlagend das tagtägliche Treiben in den Gassen und Straßen dieser und jeder andere Stadt auf diesem Planeten.“

Da will er gar nicht dazugehören, gar in den Wirkkreis anderer Leute geraten, in dem man sich verheddern könnte.

Das war auch Fausts Problem. Aber nicht Goethes, der sehr wohl wusste, dass das Leben erst da beginnt und wesentlich wird, wo man sich den scheinbar so närrischen Anderen aussetzt, Beziehungen eingeht und Wirkungen erzeugt und erlebt. Man möchte dem arme Aaron ein Pferd schenken.

Das Prinzip Verantwortung

Aber der scheint am Ende ganz mit sich zufrieden, fühlt sich „unheimlich aufgeräumt, sortiert, geordnet“ als Ergebnis seines wohl kalkulierten Drogenrausches am Tag zuvor. Sein Leben dreht sich nur noch um ihn selbst, auch wenn er sich ab und zu vornimmt, sich „um mein Mädchen“ zu kümmern, was er aber trotzdem nicht tut. Vielleicht kümmert sich das Mädchen sogar längst schon um sich selbst. Man kann auch vor lauter Grübelei über „das eigentlich Nicht-Zu-Verstehende“ vergessen, dass das Leben das eigentlich Unaufgeräumte und Unfertige ist, aus dem man etwas machen könnte.

Aber das hätte dann mit Verantwortung zu tun, jener Verantwortung, die Halder mit Hans Jonas’ „Prinzip Verantwortung“ zitiert. Doch sein Aaron wählt die Nicht-Verantwortung, das Nichtsein, das so schön frei ist „von allen Unvollkommenheiten, die jeder positiven Wählbarkeit anhaften“ (Hans Jonas). Denn darum geht es am Ende. Auch in Aarons Gedanken, wenn er sich selbst immer wieder erklärt, warum er mit dem Treiben der Menschen da draußen nichts (mehr) zu tun haben will.

Er hat die Nichtverantwortung gewählt, weil jedes wirkliche Begegnen mit Menschen voller Unvollkommenheiten ist. Zwangsläufig. Aber es sind genau diese Unvollkommenheiten, die erst Geschichten zu Geschichten werden lassen. Und Menschen Novellen erleben lassen. Manchmal sogar von unerhörter Art.

Und so hat der Mensch tatsächlich die Wahl. Und ganz bestimmt gibt es nicht wenige, die sich so absentieren wie Einsiedlerkrebse, wie es dieser Aaron tut. Zunehmend voller Scheu vor den Anderen da draußen.

Ein Pudel könnte helfen, denkt man sich da. Pudel in Studierstuben haben schon so manches einsame Leben in eine neue Geschichte verwandelt.

Max Halder „Der Stubenvirtuose“ EINBUCH Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 15,40 Euro.

Brandungsmädchen: Ein Kriminalroman mit Schimmelreiter-Atmosphäre

Pellworm soll eigentlich eine schöne Insel sein, wenn auch vom Meer gefährdet als Überrest der einstigen Insel Strand. Vielleicht ein bisschen einsam, erreichbar mit einer Fähre, von hohen Deichen umgeben, denn die Insel liegt einen Meter unter Normalnull. Und wer sie heute von Ausflügen kennt, wird sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen in Matthias Stolzenbergs Kriminalroman, der eher ein Thriller ist und da und dort ein wenig an Theodor Storms „Schimmelreiter“ erinnert.

Das ist kein Zufall, denn Theodor Storms Novelle handelt ja in der Hattstedtermarsch in Nordfriesland, etwas nördlich von Pellworm gelegen. Hier wie dort wehrt man sich seit Jahrhunderten gegen die Fluten, verteidigt das Land gegen die hungrige Nordsee. Und wenn die Urlaubersaison zu Ende geht, kann es tatsächlich recht einsam werden.

Vielleicht nicht ganz so einsam, wie es Stolzenberg seinen dänischen Kommissars Owe Thomson erleben lässt, der im Auftrag von Interpol versucht, einen 16 Jahre zurückliegenden Entführungsfall auf der holländischen Insel Texel aufzuklären. Damals verschwand die zweijährige Marthe Saalkämper.

Der dunkle Schatten der Geschichte

Dass Stolzenbergs Insellandschaft so einsam und dunkel wirkt, hat auch mit der Zeit zu tun, in die er die Handlung der Geschichte verlegt hat – den Herbst 1993. Da muss sich der ostdeutsche Polizist Karl Sudberg, der zusammen mit einer Hamburger Polizeianwärterin zu Thomsons Unterstützung herbeigerufen wurde, noch sagen lassen, er käme aus der DDR.

Auch wenn der Osten eher keine Rolle spielt in seiner Handlung, sondern die alte, gemeinsame deutsche Geschichte. Weshalb auch das Jahr 1993 so wichtig ist. Denn noch leben einige der schlimmsten Täter aus der Nazi-Zeit. Einer spielt in diesem Buch eine sehr zentrale Rolle und sorgt auch dafür, dass Thomson, als ihn die Spur nach Pellworm führt, gleich das Gefühl hat, dass es hier richtig brenzlig werden wird.

Wobei das auch an diesem wunderlichen dänischen Kommissar selbst liegt, denn er agiert eher als Eigenbrötler, nimmt auf die eigene Gesundheit (und seine Kleidung) nicht viel Rücksicht und landet mehrmals in Situationen, in denen sein Leben an einem Faden hängt. Und das in einer Zeit, in der es noch keine Handys gab, sondern nur Telefonzellen und rustikale Bakelittelefone.

Wer da dann auf einmal allein in einer Mühle, auf dem Friedhof oder dem mit Steinbuhnen besetzten Strand von Pellworm auftaucht, kann auf schnelle Hilfe nicht hoffen.

Und manche riskieren ihr Leben im Watt sogar mit Absicht. Oder weil sie betrunken sind.

Rätsel über Rätsel

Und dann sind da noch die drei Mädchen, die dem Buch den Titel gegeben haben, bekannt geworden durch ihre Besessenheit von den Wellen der Nordsee, auf die sie fast bei jedem Wetter mit ihren Surfbrettern hinausschwimmen. Oder es getan haben, vor Beginn dieser Geschichte. Denn einem von ihnen war es längst zu unheimlich geworden auf der Insel. Das erfährt Thomson sogar lange, bevor ihn der Fall tatsächlich nach Pellworm führt.

Er ist zwar einer, der sich alles Mögliche leicht merkt und der schon früh die richtigen Puzzlesteine zur Lösung des Rätsels zusammenbekommt. Aber statt direkt zu fragen und Verdächtige gleich mal mit polizeilichen Mitteln festzusetzen, versucht er irgendwie undercover den Fall zu lösen. Und noch weitere Rätsel zu knacken, wenn eigentlich alle Spuren schon offen liegen.

Vielleicht, weil er tatsächlich Angst hat, einem der Brandungsmädchen könnte etwas zustoßen. Vielleicht auch, weil er einen Schuldigen schonen will, weil er irgendwie Verständnis hat für dessen Tun. Oder auch, weil er einer Zeugin auf Texel, die den Schuldigen deckt, irgendwie für sich versprochen hat, sie nicht zu verraten.

Und gleichzeitig weiß er, dass auch noch ein paar andere Leute interessiert daran sind, dass so Manches über Pellworm nicht ruchbar wird. Leute, die auch vor Mord nicht zurückschrecken. Und die auch noch lange nach dem Krieg ihren abstrusen Ideen nachhängen und wie eine Art Geheimbund agieren.

Die Abgeschiedenheit der Insel hilft dabei. Aber nur bedingt. Denn gerade erst erschüttert ein Skandal um einen dänischen Minister die Medien, dessen Lebenslauf sich als eng verquickt mit der Nazi-Zeit erweist. Spät beginnen die Mühlen der Aufklärung zu mahlen. Aber die Zeit, dass alles unter den Teppich gekehrt wird, ist vorbei.

Die Moral der Täter

Und trotzdem bleiben diese Leute gefährlich. Bereit zu töten und ihre Spuren zu verwischen. Gnadenlos auch ihren eigenen Kindern gegenüber. Das ist die eigentliche Geschichte in diesem von Blitz und Sturm durchleuchteten Plot, wahrscheinlich sogar das, was den 1964 in Hamburg geborenen Autor bewegte, überhaupt so eine Entführungsgeschichte zu schreiben.

Denn die Eiseskälte, mit denen die Nazis quälen und töteten, ist ja nicht einfach verschwunden, nur weil ihr Reich in Trümmer fiel. Sie lebte in einer grimmigen, eisigen Moral weiter. Und darunter litten auch zuerst die Kinder der Täter, in diesem Fall Richard Martens, dem sein Vater dereinst aus Wut ein Ohr abschlug, und der auch Jahrzehnte später immer noch alles tut, um in den Augen des gewalttätigen Vaters Anerkennung zu finden.

Die er aber nie bekommt. Denn Täter wie sein Vater, Obersturmbannführer Hans Erich Martens, lassen sich nicht erweichen, kennen erst recht kein Mitgefühl. Wenn sie einmal beschlossen haben, das Versagen der Schwächeren als Schwäche zu sehen, dann bleiben sie dabei. Und lassen es die Menschen auch spüren.

Wenn man das so formuliert, merkt man: Das ist mit den alten Nazis nicht gestorben. Das hat sich in vielen Familien als Trauma weiter vererbt. Denn oft werden die Söhne von Tätern ebenfalls zu Tätern. Auch weil sie um die Liebe ihrer Väter werben, die sie trotzdem nie bekommen. Und die jederzeit wieder genommen wird, wenn sie das zeigen, was diese „Herrenmenschen“ als Schwäche deuten.

Weshalb es rechtsradikale Parteien in Deutschland immer wieder so leicht haben, ihr Wahlvolk einzusammeln. Mit derselben Verachtung für Schwäche, Rücksicht und Toleranz. Sie reden zwar viel von Familie und Heimat. Aber sie sind jederzeit bereit, das alles auch mit Stiefeln zu zertreten und verbrannte Erde zu hinterlassen.

So wie in Albanien, wo Hans Erich Martens seine Spuren hinterlassen hat und einfach seine Tochter zurückließ, als er seinerzeit floh. Nur den Sohn bei sich, den er zum Gehorsam geprügelt hatte.

Klavierspielende Täter

Was aus seiner Tochter und deren Tochter Dita geworden ist, hat den Mann sichtlich nicht interessiert. Ein Mann, den Stolzenberg auch in seiner scheinbaren Widersprüchlichkeit zeigt – als brutalen Tätowierer im KZ einerseits und als Klavierspieler, der dann mit Richard Wagner scheinbar in den großen Kulturhimmel der Deutschen abhebt. Als ginge das nicht zusammen zu denken: Brutalität und Geniekult. Ging es aber doch.

Wahrscheinlich war das schon immer die falsche Ebene, den deutschen Faschismus begreifen zu wollen. Dem kommt man viel näher, wenn man sieht, wie die Erwachsenen mit ihren Kindern umgehen und was sie ihnen tatsächlich fürs Leben vermitteln. Und wie sie Liebe mit Gehorsam verwechseln.

Alice Miller nannte es einst „schwarze Pädagogik“, aus eigener Erfahrung wohl wissend, wie schwer es aus der Perspektive der Betroffenen überhaupt ist, diese Muster der Abhängigkeit und der missbrauchten Liebe zu erkennen.

Und dann auch noch die Machtstrukturen aufzulösen, die dahinter stecken. Und die eben auch die Politik und das Klima einer Gesellschaft färben. Auch noch weit über die Kindergeneration hinaus. Obgleich gerade die drei Brandungsmädchen sich scheinbar von diesem Druck nie haben beeindrucken lassen. Auch nicht von der damit ausgelösten Angst, die Owe Thomson schon beim Betreten der Insel verspürt.

Wobei er sie nicht richtig festmachen kann, außer in dem seltsamen Auftauchen eines älteren holländischen Polizeikollegen, dessen Spiel er nicht wirklich durchschaut. Hilft der ihm nun, den Fall aufzuklären? Oder will er verhindern, dass er den Täter findet?

Stolzenberg jedenfalls genießt es, jedes Kapitel atmosphärisch ordentlich aufzuladen. Als wolle er wirklich eine stürmische Hommage an Theodor Storm schreiben, der dieser geschundenen Küste ja ein literarisches Denkmal gesetzt hat, an dem man nicht vorbeikommt. Und vielleicht ist der Herbst tatsächlich die beste Gelegenheit, sich auf Pellworm eine ordentliche Gänsehaut zu holen.

Zum Surfen ist er wohl eher nicht so empfehlenswert, es sei denn, man wäre so tollkühn wie Espe, Greta und Sophie.

Mattias Stolzenberg „Brandungsmädchen“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2022, 21,90 Euro.

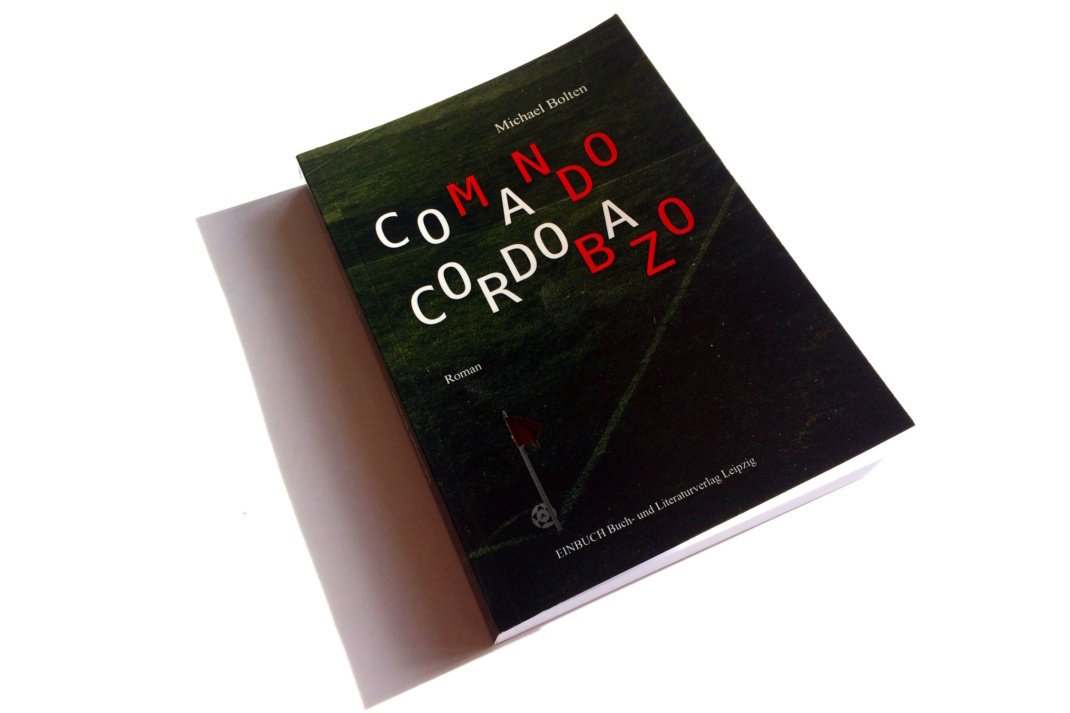

Comando Cordobazo: Fußball, Politik und eine Entführung mit unerwartetem Ausgang

Es war vor und nach den Fußballweltmeisterschaften in Katar 2022 eine höchst peinliche Vorstellung, die auch der deutsche Fußballverband gab. Denn wenn es um große Sportereignisse geht, die in Autokratien und Diktaturen stattfinden, werden deutsche Sportfunktionäre immer sehr windelweich. Dann soll Sport bzw. Fußball mal eben nichts mit Politik zu tun haben. Das war auch 1978 so, als die Fußball-WM in Argentinien stattfand. Ein höchst aktueller Vergleich, fand Michael Bolten.

Er hat Politologie studiert, schreibt für mehrere Medien, hat mit Martin Krauß in den 1990er Jahren die Zeitschrift „Sportkritik. Die Zeitschrift gegen das Unentschieden“ herausgegeben und inzwischen fünf Bücher veröffentlicht, die alle „,mehr oder weniger um seinen Lieblingsverein Fortuna Düsseldorf kreisen“.

Dies ist sein erster Roman. Und auch der hat mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Sein Held: der Jungstar Tommy Küpper, der 1978 so gut spielt, dass er es in den Nominierungskader für die Fußball-WM in Argentinien schafft. Eigentlich ein junger, sympathischer Kerl, der aber mit Politik, wie er selbst sagt, nichts am Hut hat. Den auch nicht wirklich interessiert, was die Militärjunta in Argentinien tatsächlich getan hat, wie viele Menschen sie auf dem Gewissen hat und wie sie nun mit der Fußball-WM versucht, ihr Image weltweit aufzupolieren.

Der Schatten des Deutschen Herbstes

Doch 1978 – das ist auch kurz nach dem Deutschen Herbst, in dem die Anschläge der RAF die Bundesrepublik in Atem hielten und sich nicht nur kluge Filmemacher/-innen die Frage stellten, was da eigentlich schiefgelaufen war und warum sich einige linke Gruppierungen derart radikalisieren konnten, dass sie nur noch mit Anschlägen und Entführungen glaubten, ihre Ziele erreichen zu können.

Ziele, die sie ja bekanntlich nicht erreicht haben. Im Gegenteil: Sie haben mit ihren Aktionen geradezu die Vorlage dafür geliefert, dass der Staat sich gegen „den Terrorismus“ aufrüstete und der „linke Terror“ mittlerweile zum Standardvokabular des konservativen Establishments geworden ist – angewendet ja seit Herbst 2022 auch gegen junge Leute, die sich aus Protest einfach auf die Straße kleben.

Aber darum ging es Bolten in seiner Geschichte nicht. Er fand die politischen Vorgänge um die Fußball-WM 1978 nur sehr vertraut, sah dasselbe Schema des Abwiegelns und Unpolitischseins, das auch 2022 bei der WM in Katar wieder zum Tragen kam. Und das macht natürlich ratlos, weil ja sichtlich nicht mal den sonst so ratschlagfreudigen Kommentatoren der großen Magazine ein Rezept einfällt, wie man Fußballfunktionäre zu einer einigermaßen anständigen politischen Haltung bewegen kann.

Also: Was tun?

Bolten interessierte dabei natürlich auch, wie die Menschen ticken, die in so einer Watte-Situation einfach beschließen, zum Beispiel eine Entführung zu planen und dabei glauben, genug Druck in der Öffentlichkeit aufbauen zu können, um ihre Forderungen erfüllt zu bekommen. Was in diesem Fall erst einmal drei scheinbar ganz friedliche und vernünftige Frauen aus dem linken Milieu tun. Zeichen setzen ist ja immer irgendwie gut. Oder doch nicht?

Wo sind die Grenzen des politischen Aktionismus?

Das ist eigentlich das Frappierende an der Geschichte, die Bolten fast dokumentarisch aufblättert, dass sich die drei Frauen nicht einmal Gedanken darüber machen, wie die Sache eigentlich ausgehen soll und was sie für seelische Verletzungen mit sich bringen wird. Sie beschließen die Entführung des aufgehenden Fußballtalents Tommy Küpper, finden ein Verlies, wo sie ihn für ein paar Wochen einsperren können, finden auch zwei tatkräftige Männer aus der linken Szene, die ihnen helfen. Und dann holen sie den jungen Mann einfach aus seiner Wohnung, mitten aus den Trainingsvorbereitungen. Denn Tommy hat sich wirklich reingehängt und sich in den engeren Auswahlkreis für die WM vorgearbeitet.

Einen ähnlichen Fall gab es 1978 zwar nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Aber das Schema ist durchaus nachvollziehbar. Und es wirft auch Fragen für die Gegenwart auf. Denn wie beginnt eigentlich die Radikalisierung von ansonsten klugen und vernünftigen Menschen? In diesem Fall Frauen, die ja eigentlich etwas Gutes wollen, aber irgendwie kein Problem dabei haben, das Leben eines Menschen in Gefahr zu bringen.

Die Diskussionen in der Entführergruppe, was sie dem jungen Man im Keller eigentlich antun und wie viel Gewalt zulässig ist oder nicht, beginnen ja erst später, als die deutsche Mannschaft längst in Argentinien kickt und die Polizei nicht einmal Anzeichen zeigt, auf die Forderungen der Entführer eingehen zu wollen. Die Sache droht also völlig aus dem Ruder zu laufen.

Die Würde des Opfers

Und dabei spielt Tommy mit, das auch noch, als er weiß, dass seine große Chance, in Argentinien dabei zu sein, längst vorbei ist. Auch der Bundestrainer sieht sichtlich keinen Grund, sich auf die Forderungen der Entführer in irgendeiner Weise einzulassen. Eine durchaus nervenzehrende Entwicklung, denn natürlich fiebert man mit Tommy und seiner Freundin Andrea mit. Die beiden haben ja auch noch eigene Pläne fürs Leben.

Während einem die fünf Entführer/-innen relativ fremd bleiben. Auch wenn die Frauen am Ende tatsächlich so etwas wie Gefühle zeigen für den Jungen im Keller. Sie sind es auch, die letztlich entscheiden, die Sache ohne Eskalation zu beenden. Auch wenn Michael Bolten für die Leser/-innen seines Buches am Ende noch eine ganz böse Überraschung in petto hat.

Denn der Deutsche Herbst war nun einmal auch von einer um sich greifenden Hysterie geprägt. Ein Begriff, der zwar aus guten Gründen als veraltet gilt. Aber im Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff – anders als in der medizinischen Begrifflichkeit – eben nach wie vor ein Verhalten, das überzogen ist, von Panik und falschen Ängsten befeuert, den tatsächlichen Vorgängen völlig unangemessen. Was Wikipedia eben nicht wirklich zu fassen bekommt. Irgendwie fehlt es dort an wirklich sprachsensiblen Autor/-innen.

Hysterie in diesem Sinn macht blind, fixiert nur noch auf etwas Bedrohliches, ob es nun tatsächlich da ist oder nur eingebildet ist. Und sie sorgt dafür, dass Menschen – und in diesem Fall Männer – völlig überreagieren. Von den heutigen Medien, die in diesem Sinne Hysterie regelrecht schüren, müssen wir da gar nicht erst reden. Auch wenn die Folgen ebenso zu beobachten sind. Denn wer immerfort Ängste schürt und die Gefahren übertreibt, bringt nun einmal auch all jene unter Handlungsdruck, die eigentlich besonnen und zurückhaltend agieren sollten.

Die Rolle der Medien

Und auch wenn man die Frauen, welche die Entführung von Tommy Küpper planen, nicht wirklich versteht in ihrer kühlen Planung der Entführung und der Auswahl ihres Opfers, reagieren sie am Ende, nachdem die Wochen des Wartens so gar keinen Erfolg zeitigten, dennoch überlegt. Sie sind es nicht, die die Geschichte blutig ausgehen lassen. Was natürlich die Frage nicht klärt, warum sie überhaupt so selbstverständlich auf eine Entführung als politisches Mittel verfallen sind.

Aber diese Frage steckt ja in der kompletten Diskussion um den Deutschen Herbst und vor allem die Entwicklung davor. Und sie ist sogar noch älter und hat auch eine Menge mit der medialen Darstellung von Gewaltphänomenen zu tun. Das wird meist vergessen. Und auch Bolten blendet es – bis auf einige ins Spiel gebrachte Nachrichtensendungen – aus.

Aber er bemerkt es zumindest, dass es die Medien sind, die das Stimmungsbild im Lande prägen – und zwar vor allem die bildgebenden Medien, das Fernsehen vorneweg. Ein Medium in diesem Fall, auf das die Entführer keinen Zugriff bekommen – und damit auch keine Wirkmächtigkeit. Und auch andere linke Gruppen solidarisieren sich nicht, helfen also ihrerseits nicht, den Druck zu verstärken. Was andererseits auch ein Zeitbild ist, denn die Kritik am Auftritt der deutschen Fußballmannschaft in Argentinien ließen damals DFB und Politik völlig von sich abprallen und damit ins Leere laufen.

Und Katar 2022 hat gezeigt, dass sich an diesen Mechanismen bis heute nichts geändert hat.

Und zu den Zielen der Entführer gehört ja in Boltens Buch auch, die Missstände in der argentinischen Militärdiktatur auch in den großen Medien anzuprangern. Doch da ihnen das nicht gelingt, ist ihre Geschichte letztlich eine des Scheiterns, auch wenn gerade die drei Frauen hocherhobenen Hauptes aus der Geschichte gehen, ihre Niederlage eingestehen und eben nicht versuchen, mit Gewalt irgendetwas zu erreichen.

Das hat niemand verdient …

Aber was bleibt dann eigentlich von einem politischen Anliegen, wenn man es nicht in der Öffentlichkeit thematisieren kann? Kein Gehör findet? Was natürlich schwerer ist, wenn das auch noch mit einer Entführung gekoppelt ist. Was richtet das an oder ist das zwangsläufig Teil einer Radikalisierung einer Bewegung, die sich an den Rand und ins Nichtwahrgenommenwerden abgedrängt sieht?

Das sind natürlich Fragen, die Bolten nicht beantwortet. Wie die drei Frauen ihr Leben nach dieser Geschichte weiterleben, erzählt er ja nicht mehr. Aber er lässt die Geschichte sehr menschlich ausklingen, wenn er eine der drei Frauen am Ende verzweifelt schluchzen lässt: „Nein, das hat niemand verdient. Niemand.“

Auf einmal liegt die Wunde ganz offen, das Mitgefühl der drei Frauen, die so nüchtern eine Entführung geplant haben und doch nicht aufgehört haben, Verständnis für ihre Mitmenschen zu zeigen. Augenscheinlich anfangs versteckt hinter der Logik einer politischen Aktion, die ihre menschliche Dimension erst im Nachhinein zeigt. Dann, wenn es zu spät ist. Was einem in Bezug auf scheinbar logische politische Aktionen durchaus zu denken gibt. Wo ist die Grenze? Wo sagt einem schon das Bauchgefühl: Hier ist Schluss?

Was übrigens nicht nur für die Aktivisten gilt. Sondern auch für all jene braven Bürger, die dann so schäumend nach Gewalt und „hartem Durchgreifen“ rufen. Und Innenministern, die dem nur zu gern folgen. Verbale Gewalt neigt nur zu gern zur Eskalation. Und endet dann fast immer in solchen Szenen, die Boltens Buch beenden, das jetzt vielleicht im Umkreis von Fortuna Düsseldorf viele begeisterte Leser findet, auch wenn es einen talentierten Fortuna-Profi namens Tommy Küpper nie gab.

Michael Bolten „Comando Cordobazo“, EINBUCH Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 17,40 Euro.

Die den Stein zum Sprechen bringen: Eine Liebesgeschichte um den Naumburger Meister

Keine Frage: Mitteldeutschland ist ein historisches Pflaster. Burgen, Dome und alte Klöster laden nicht nur zum Besuch ein, sondern regen auch die Fantasie an und werden zu Schauplätzen von historischen Romanen, die versuchen, das Leben vor Jahrhunderten zu imaginieren. Der Naumburger Dom mit seinen Stifterfiguren ist dabei besonders beliebt. Das hat auch Michael Prager gereizt. Insbesondere die Uta. Die in seiner Erzählung zur Hildegard wird.

Eine Erzählung, die sich im Grunde um die Frage dreht, welche die Historiker nur zu gern beantwortet hätten: Wer war der Naumburger Meister? Man hat zwar seine Spuren von Frankreich, wo er mit den frühen Entwicklungen der Hochgotik in Kontakt kam, über Mainz, Naumburg und Meißen nachzeichnen können. Denn seine Skulpturen sind unverwechselbar und für ihre Zeit einzigartig.

Aber es war eben auch eine Zeit, in der Künstler sich noch nicht namentlich auf ihren Kunstwerken verewigten. Ihre Werke entstanden als Teil eines Gesamtkunstwerks im Dienste Gottes. Auch wenn die Auftraggeber wohl ihre Namen kannten und ihnen auch Extra-Aufträge erteilten.

Namentlich bekannt sind meist nur die Bauherren – wie etwa Bischof Dietrich II. von Meißen, der für jenen Westchor des Naumburger Domes verantwortlich war, in dem die berühmten Stifterfiguren stehen. Sein Grabmal im Dom hat wahrscheinlich auch der Naumburger Meister gestaltet.

Wer war das reale Vorbild?

Aber wie wird dieser begnadete Bildhauer greifbar? Wie alt war er, als er in Naumburg wirkte? Wahrscheinlich nicht so jung wie der Held in Pragers Erzählung, die zuallererst eine Liebesgeschichte ist. Denn natürlich stellen die Stifterfiguren nicht ihre realen Vorbilder dar, die 200 Jahre vor dem Bau des Westchores lebten und herrschten. Der Bildhauer konnte auch auf keine Bildnisse zurückgreifen, die das Antlitz der Stifter über 200 Jahre bewahrt hätten.

Also war er gezwungen, aus seiner Fantasie zu schöpfen. Oder aus dem realen Leben. Was wohl eines der wichtigsten Arbeitsmerkmale des Naumburger Meisters war. Gerade das macht seine Arbeiten so lebensnah und lässt die Besucher des Doms noch heute ehrfürchtig hinaufschauen zu Ekkehard und Uta, Hermann und Reglindis – und viele dabei ganz bestimmt der Überzeugung, dass Uta so ausgesehen haben muss.

Aber vielleicht war sie nur eine Bürgerstochter aus Naumburg? Vielleicht sogar eine junge Frau, die sich als Prostituierte durchschlagen musste? Denn das Leben im Mittelalter war hart, der Absturz in Armut immer nahe, wenn die Eltern starben und die Verwandten nicht wirklich helfen wollten. Gar eine böse Base das hübsche Kind mit ihrem Zorn verfolgt.

Man merkt: Das Grundschema der Geschichte ist das Märchen vom Aschenputtel. Auch wenn der Prinz in dieser Geschichte der junge Bildhauer Christian ist, der in der schönen Hildegard seine junge, schöne Frau Katharina dargestellt hat.

Denn natürlich finden sie sich in dieser Geschichte – der Bildhauergeselle, der sich seinem Meister erst beweisen muss und an seinen Fähigkeiten zweifelt, und die junge Frau aus der Obhut des Naumburger Scharfrichters.

Auffällig natürlich dieses Zweifeln und Ungenügen des jungen Bildhauers. Der Held, der seinen eigenen Fähigkeiten nicht traut. Aber auch das kennt man aus der Topografie des modernen historischen Romans, mit seinen tapferen Helden aus kleinen Verhältnissen, die nur davon träumen können, die Prinzessin jemals besitzen zu können. Doch Christian bekommt seine Katharina. Und verliert sie auch wieder. Was nutzen Schönheit und Klugheit, wenn die Schönen dann doch bei der Geburt der Kinder sterben?

Ein lebendiges Bild

Dass die Geschichte natürlich vor allem Fantasie ist, betont Prager extra. Weshalb er Naumburg, die Schönburg (auf die er seinen Bischof Nikolaus im heißen Sommer ausweichen lässt), Unstrut und Saale genauso anonymisiert wie die Helden in seiner Geschichte, die in gewisser Weise auch eine Doppelgeschichte ist. Denn bevor er Katharina und Christian zueinander finden lässt, wird in der Person des Bischofs Nikolaus ja die Geschichte des realen Bischofs Engelhard erzählt, der den Bau des neuen Doms zu Naumburg begann, dessen Fertigstellung aber nicht mehr erlebte.

Ob es freilich am Hofe Engelhards tatsächlich so gesellig zuging, wie Prager es sich ausmalt? Wahrscheinlich eher nicht.

Aber man darf wohl berechtigterweise davon ausgehen, dass es für die Stifterfiguren tatsächlich sehr lebendige Vorbilder im damaligen Naumburg gab. Und Frauen wie Uta und Reglindis werden den Gesellen der Dombauhütte bei jedem Besuch auf dem Markt begegnet sein. Und vielleicht hat der damals längst schon erfahrene Naumburger Meister sich tatsächlich bei solchen Begegnungen gesagt: So soll meine Uta aussehen. So soll sie vom Pfeiler herabschauen.

Ob er dabei auch die staunende Nachwelt im Sinn hatte, weiß man nicht. Auch wenn sich die Mitglieder der Bauhütte sehr wohl dessen bewusst waren, dass sie für die Ewigkeit bauten und Bauwerk und Kunstwerke eine beeindruckende Einheit bilden sollten, die auch Platz für das Leben ließ. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass die Stifterfiguren auch die Herrschaft aus der Zeit von 1250 würdigten, als der Naumburger Meister tätig war. Und die Veranlassung zum Bau des Westchores gab ja Heinrich III. von Meißen.

Wenn Uta wichtiger ist als der Marienaltar

Und der Meißner Dom war die nächste Station auf dem Weg des Naumburger Meisters. Er bildete hier also auch die sehr aktuelle Würdigung des erlauchten Markgrafen von Meißen ab. Aber wie es wirklich war und wie der Naumburger Meister an den Stiftergestalten arbeitete, werden wir nie erfahren. Das können sich nur Autorinnen und Autoren ausmalen, die versuchen, sich fantasievoll in diese Zeit hineinzuversetzen.

Oder eben wie Michael Prager in dem Wunsch, der Region ein kleines Denkmal zu setzen, in der er aufgewachsen ist und deren Geschichten ihn auch in Leipzig, wo er unter bürgerlichem Namen lebt, nicht loslassen. Und es stimmt ja: Allein schon die vielen Geschichten um die schöne Uta locken Jahr für Jahr Hunderttausende nach Naumburg. Und sie sind einer der Gründe dafür, warum der Streit um die Aufstellung des von Michael Triegel ergänzten Marienretabels von Lukas Cranach im Westchor des Naumburger Doms so hochgekocht ist. Man möchte ja nicht auf die freie Sicht auf Uta und Reglindis verzichten.

Michael Prager „Die den Stein zum Sprechen bringen“, EINBUCH Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2023, 15,40 Euro.

Der Steinmetz und die Hure

KULTUR Der aus Teuchern stammende Autor Michael Prager hat einen historischen

Roman vorgelegt. Er spielt in einer mittelalterlichen Stadt mit Dom: Naumburg.

VON ALBRECHT GÜNTHER

NAUMBURG

Soeben ist im Saale-

Unstrut-Jahrbuch ein bemer-

kenswerter Aufsatz über die stei-

nerne Stifterfigur Uta erschienen,

da liegt bereits die nächste Veröf-

fentlichung vor, in welcher der

Dom und die Stadt Naumburg ge-

wissermaßen Hauptschauplätze

sind. Dabei jedoch handelt es sich

um einen historischen Roman:

„Die den Stein zum Sprechen

bringen“. Vorgelegt im Leipziger

Verlag „Einbuch“ hat ihn der aus

Teuchern stammende Autor Mi-

chael Prager.

Er kennt Naumburg sehr ge-

nau, hat aber die Stadt und den in-

zwischen zum Unesco-Welterbe

gehörenden Dom anonymisiert.

So taucht der Name Naumburg im

Buch niemals auf. Der Leser indes

wird schnell merken: Jene mittel-

alterliche Stadt mit ihrer Bi-

schofskirche kann kaum eine an-

dere sein.

Die Handlung siedelt Prager in

der Mitte des 13. Jahrhunderts an.

Eine Erweiterung der Bischofskir-

che um den West-Chor ist geplant,

die Bischof Nikolaus noch in sei-

nem hohen Alter auf den Weg

bringen will. Der von ihm vor 30

Jahren angeregte Bau soll damit

einen weiteren repräsentativen

sakralen Raum erhalten. Doch die

Dinge brauchen ihre Zeit.

So ist der Bischof bereits tot, als

der Steinmetzmeister Stephan

aus dem fernen Mainz mit seinem

Gefolge in der Stadt Einzug hält

und die Arbeiten schließlich be-

ginnen. Mit dabei ist der junge

und talentierte Steinmetzgeselle

Christian, der sich in der Stadt

niederlässt, sich in die schöne Ka-

tharina verliebt und nichts mehr

möchte, als mit dieser ein ganz

normales Leben zu leben.

Doch schon zu Beginn zeigt

sich, dass das nicht einfach sein

wird. Denn Katharina, früh zur

Waise geworden, nachdem erst

die Mutter an einer Blutlauf ge-

nannten Krankheit zunächst lei-

det und später daran stirbt, hat

ein schweres Schicksal. Hinzu

kommt: Ihr Vater wird auf der

Dombauastelle von einem Stein

erschlagen. So wird Katharina –

von der nur scheinbar sich sor-

genden Stiefmutter betrieben –

ins Frauenhaus verschleppt, in

dem sich der Frauenwirt und

Henker der Stadt um die soge-

nannten Hübschlerinnen küm-

mert, Frauen, die den Männern

ihren Körper gegen Bezahlung zur

Verfügung stellen. Keineswegs

eine Schande zu jener Zeit, aber

alles andere als die optimale Vo-

raussetzung, mit dem Liebsten in

eine dauerhafte Beziehung zu tre-

ten. Und so braucht es nicht nur

Zeit, sondern auch Überwindung,

bis sich Katharina und der Stein-

metz finden und lieben lernen.

„Die den Stein zum Sprechen

bringen“ ist nicht das erste Buch

des Autors Michael Prager, wohl

aber sein erster Roman und eben

ein historischer. Mit ihm dringt

Prager ein in die Welt der Stein-

hauer- und -setzer und lässt durch

diese tatsächlich das Gestein spre-

chen. „So erfährt der Leser jede

Menge über das Bauen, das Arbei-

ten, das Lieben und Leben in

einer Zeit, die in den Erzählun-

gen, in der Geschichte als eine

dunkle, ja finstere Zeit gilt, eine

Zeit voller Mühsal und Schufterei

mit bloßen Händen, von Seuchen,

Krankheiten und frühem Tod“,

heißt es in einer vom Verlag veröf-

fentlichten Pressemitteilung.

„Der Autor erzählt nicht nur,

wie Kathedralen des Glaubens

über Jahrzehnte, oft über Jahr-

hunderte entstehen, welche welt-

lichen Fäden dabei gesponnen

werden, wie bestochen und intri-

giert wird, wie der Adel sein

Selbstbild, seinen Egoismus und

Narzissmus befördert, wie Posten

verschoben werden und Men-

schen aus dem Weg geräumt, nur

damit die Reicheren und Hinter-

triebeneren letztlich Teil der Ge-

schichte sein dürfen, nein, Prager

lässt seine Helden sich auch im

Sonnenlicht an der blauen Saale

treffen, lässt sie sich küssen, lässt

sie lachen und tanzen.“

Es ist also auch viel Licht in

dieser Mittelaltergeschichte. Und

vielleicht regt sie damit den einen

oder anderen Leser an, der Naum-

burg und den Dom noch nicht

kennt, in Bus, Zug oder Auto zu

steigen, um sich die Steine anzu-

sehen, die möglicherweise ein ta-

lentierter Steinmetzgeselle mit

dem Namen Christian säuberlich

geschlagen und gesetzt und dabei

an seine Katharina gedacht hat.

›› Der Roman „Die den Stein zum

Sprechen bringen“ ist für 15,40 Euro er-

hältlich bei www.bücherfairkaufen.de

oder im Buchhandel.

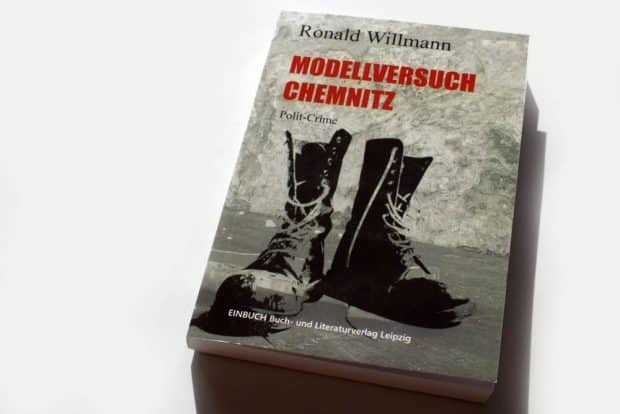

Modellversuch Chemnitz: Der tragische Tod des Journalisten Arne Heller

Ronald Willmann: Modellversuch Chemnitz. Foto: Ralf Julke

Für alle LeserEs ist ein vertrackter Roman, freilich nicht unbedingt, weil der Held stirbt darin wie der Held in William Goldings „Pincher Martin“ von 1956. Das ist lediglich erschütternd, vertrackt ist er, weil er ein Stück weit die Wehrlosigkeit von Journalisten zeigt, die wirklich herausfinden wollen, wer im deutschen Rechtsextremismus tatsächlich die Fäden zieht und welche Rolle dabei die seltsamen Ämter für Verfassungsschutz spielen, die so erwartbar immer wieder versagen, wenn es um rechtsextreme Umtriebe geht.

Wer beim Titel „Modellversuch Chemnitz“ an die Ausschreitungen im Sommer 2018 denkt und an den seltsamen Schulterschluss der rechten Populisten mit den rechtsradikalen Kameraden, liegt freilich ein wenig daneben, auch wenn das, was sich da binnen weniger Stunden entwickelte, durchaus den Charakter eines Modellversuchs hatte. In dieser Form hatten rechtsradikale Strippenzieher in jüngster Zeit noch nicht versucht, in kurzer Zeit tausende Rechtsradikale zu mobilisieren und ein Tötungsdelikt zu einer öffentlichen Machtdemonstration zu nutzen.

Aber in Willmanns Geschichte geht es um eine andere Art Modellversuch, einen, der eigentlich seit Jahrzehnten läuft und den die Öffentlichkeit als V-Mann-Affären kennengelernt hat – immer dann, wenn die vom Verfassungsschutz angeworbenen Rechtsextremisten außer Kontrolle geraten und auf einmal zu den Anstiftern wirklich krimineller Anschläge und Machenschaften geworden sind.

So war das in Thüringen, als sich dort die Terrorgruppe Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe gründete, so war das mutmaßlich auch während der Anschläge, die Mundlos und Böhnhardt verübten. Immer wieder tauchen obskure Verbindungsmänner auf, die angeblich nichts mitbekommen haben, aber mitten in den rechtsextremen Seilschaften agierten. Und wenn Untersuchungsausschüsse deren Führungsbeamte vorladen, wissen die von nichts, berufen sich auf den Schutz ihrer V-Leute oder lassen gleich mal meterweise die Akten zu den Vorfällen schreddern.

Das gibt Raum für Mutmaßungen. Und Misstrauen. Ein Misstrauen, das Ronald Willmann teilt. Denn sein Held, der junge Journalist Arne Heller, stirbt nicht, weil er so mutig war, Mitglied einer rechtsradikalen Clique zu werden (die im Nachhinein ein wenig an die Gruppe „Revolution Chemnitz“ erinnert), sondern weil diese Schlägertruppe mit eigentlich ziemlich desorientierten jungen Männern Spielfeld von allerlei Leuten wird, die hier von außen steuern und ihr eigenen Süppchen kochen.

Denn Hellers Chefredakteur Rolf Bleiser hat natürlich recht, wenn er Heller vor seinen Undercover-Recherchen warnt und am Ende der etwas zwiespältigen Sabrina gegenüber noch einmal erklärt: „Sie sind kein basisdemokratisch unorganisierter Haufen mit gleichberechtigten freien Meinungen. Straff organisiert versuchen sie, Anarchie in die Gesellschaft zu tragen. Sie brauchen jemanden, der ihnen das Denken abnimmt und die Richtung vorgibt. Was sie gern als Treue heroisieren, ist in Wirklichkeit nichts weiter als tumber Kadavergehorsam. Wer den in dieser Weise bis zur Perfektion exerziert, der ist geradezu prädestiniert für eine Steuerung von außen.“

Sabrina ist dabei einerseits diejenige, die Heller in ihrer Tarnung als Sozialarbeiterin den Zugang zur Gruppe ermöglicht, andererseits aber eigentlich für den Verfassungsschutz arbeitet, sozusagen als V-Frau in der Gruppe. Aber auf ihre resolute Art fasziniert sie Heller auch, sodass der am Ende eine Menge Warnsignale übersieht, weil Liebe nun einmal blind macht.

Aber es gibt mindestens noch einen weiteren V-Mann in der Gruppe. Und es gibt zwei ältere Herren in zwei verschiedenen Verfassungsschutzämtern, die hier um ihre Eingriffshoheit buhlen und von denen mindestens einer auszuprobieren versucht, wie sich so eine Kloppertruppe von außen steuern lässt. Was natürlich am besten gelingt, wenn der eigene V-Mann das Zeug zum Anführer hat. Oder zum Verführer und Strippenzieher

Was logischerweise auch die beste Voraussetzung dafür ist, dass genau dieser Bursche dann eigene Initiativen entwickelt, sein Image mit wirklich brutalen Aktionen aufzupolieren und die ganze Gruppe zu radikalisieren.

Was Heller ahnt und was zum Seitenstrang seiner Recherchen wird, ist die Tatsache, dass just dieser heimliche Kopf der Truppe der Sohn eines in der Stadt bekannten Promi-Anwalts ist, dessen Vorleben in der DDR ganz und gar nicht bieder und staatsfern war. Da ahnt Arne Heller wohl, dass er in ein richtiges Wespennest geraten ist, aber nicht, woher die Gefahr wirklich droht. Und auch Sabrina ahnt es viel zu spät, dass auch ihr strebsamer Vorgesetzter im Verfassungsschutz seine eigene Spielchen spielt – und das auf höchst dilettantische Weise.

Je länger man dem Leiden des schwer zusammengeschlagenen Journalisten zuschaut und mit ihm die Entwicklung bis zu dieser dramatischen Nacht verfolgt, umso mehr verwandelt sich die Geschichte, wird deutlich, dass es eigentlich nicht die tausendste Skinhead-Story sein kann, die in der Zeitung wieder für Aufsehen sorgt. Denn an den Skinheads in der rechten Szene ändert sich nichts. Da sind keine Geheimnisse, ist kein Mythos. Und die Weltsicht dieser oft genug völlig orientierungslosen jungen Männer bleibt so platt und dumm, wie sie auch vorher schon war.

In so einer Truppe fällt ein neugierig herumfragender Undercover-Journalist auf wie ein Paradiesvogel unter Hyänen. Und auch wenn Willmann seinen Chefredakteur am Ende die Bedenken eher kleinreden lässt – die schlichte Wahrheit ist, dass sich die Redakteure von Regionalzeitung hüten würden, selbst ihre jüngsten Mitarbeiter einer solchen Gefahr auszusetzen. Selbst für Undercover-Recherchen braucht es andere Absicherungen. Hier sind eine ganze Reihe Leute so naiv unterwegs, dass es eigentlich schiefgehen muss.

Aber auch wenn es die Nazi-Kumpel sind, die am Ende zuschlagen, ziehen andere die Strippen. Und im letzten Gespräch zwischen Sabrina und Rolf Bleiser wird endgültig klar, dass die Geschichte tatsächlich das unheilsame Wirken der Verfassungsschutzämter diskutiert, die als „Frühwarnsystem der Demokratie“ regelmäßig versagen.

Wobei Willmann eine ganz gemeine Frage stellt: Kann es sein, dass sie sich sogar erst die immer neuen Anlässe schaffen, ihre Existenzberechtigung zu untermauern? Eine ganz böse Frage, ich weiß. Aber nicht nur in Sachsen sträuben sich die Innenministerien, die Landesämter für Verfassungsschutz zu reformieren, ihre Arbeit transparenter und nachvollziehbarer zu machen.

Und das macht die von Willmann geschilderten Selbstermächtigungen einzelner Beamter durchaus wahrscheinlich.

Was nutzen all die warmen Worte und öffentlichen Tränen zu immer neuen rechtsradikalen Anschlägen, wenn das Frühwarnsystem nicht funktioniert, Millionen für einen Apparat ausgegeben werden, der seine Informationen (wenn er sie denn hat) nur ungern weitergibt an Polizei, Staatsanwaltschaft und Kommunalverwaltungen, die mit dem braunen Spuk regelrecht alleingelassen werden? Von Politiker/-innen ganz zu schweigen, die die Aggressionen der Rechtsradikalen mit voller Wucht abbekommen, in den zuständigen Innenministerien aber bestenfalls schöne Versprechungen bekommen, man ermittele ja mit aller Kraft.

Doch wenn dann einzelne rechtsradikale Schläger vor Gericht landen, bekommen sie oft erstaunlich niedrige Strafen oder kommen gar ungeschoren davon, ganz so, als hielte jemand seine schützende Hand über sie, sodass sie draußen weiter für Bedrohung und Einschüchterung sorgen können.

Auch wenn wohl keine sächsische Regionalzeitung ihre jungen Redakteure je so zu einer wirklich gefährlichen Undercover-Recherche schicken würde, wetterleuchtet in diesem Buch der verstörende Umgang sächsischer Behörden mit den rechtsradikalen Netzwerken im Land, der seit Jahren – und nicht erst seit dem seltsamen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos 2011 – lauter Fragen aufwirft, ohne dass die zuständigen Ämter auch nur ansatzweise schlüssige Antworten vorlegen.

Und Willmanns dezenter Hinweis, den er ebenfalls Bleiser in den Mund legt, dass eigentlich die Medien die ganze Zeit die Arbeit machen, die man vom Verfassungsschutz erwarten könnte, ist sehr real. Auch wenn es eher freie Journalisten sind, die sich in den vergangenen Jahren die nötige Kompetenz aufgebaut haben, im rechtsradikalen Milieu investigativ zu arbeiten.

Und die dann die Ergebnisse ihrer Recherchen in Büchern veröffentlichen, die eigentlich eine Mahnung sein müssten. 2016 hatten wir einmal die wichtigsten dieser Bücher in einem Artikel versammelt. Aber geändert hat sich bis heute wenig. Untersuchungsausschüsse gingen mit enttäuschenden Ergebnissen zu Ende. Und oft brauchte es erst den Zugriff der Bundesstaatsanwaltschaft, damit einige der kriminellsten rechten Vereinigungen in Sachsen überhaupt zum Fall fürs Gericht wurden.

So gesehen ist Willmanns Roman natürlich ein politischer Krimi, auch wenn er nicht wirklich auch Parteienvertreter ins Bild bringt. Aber Politik ist eben auch, wie staatliche Behörden funktionieren, ob sie die Standards des Rechtsstaats wahren oder sich verselbständigen und auf einmal die Frage im Raum steht, wem sie tatsächlich dienen.

Willmann Ronald Modellversuch Chemnitz, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2020, 14,40 Euro.

Kavalier: Eine Münchner Studie zur komplizierten Partnersuche in anspruchsvollen Zeiten

Andreas M. Bräu: Kavalier. Foto: Ralf Julke

Für alle LeserNein, ein Roman ist das eigentlich nicht, auch wenn es draufsteht und der Münchner Autor Andreas M. Bräu hier sein Debüt im längeren Genre vorlegt. Eher ist es eine Studie, so etwas, was Autoren wie Balzac und Flaubert dereinst als Stilübung veröffentlichten. In diesem Fall: eine Studie über die Partnerwahl junger Münchner in Zeiten der radikalen Erwartungen an den perfekten Partner. Eigentlich die ideale Voraussetzung dafür, dass überhaupt niemand mehr einen Partner zum Leben findet.

Wobei Bräu ja nichts Unrealistisches schildert, wenn er Tim und Marianne in parallelen Handlungen auf die Suche gehen lässt. Ganz ähnlich läuft das ja heute tatsächlich ab in allen deutschen Universitätsstädten. Oder vielleicht doch vorsichtiger formuliert: So lief es vor Corona ab, als alle Szenekneipen noch ohne Einschränkungen geöffnet waren, sich die jungen Leute in Bars, Freisitzen und Tanzlokalen treffen konnten, um andere junge Leute kennenlernen, sich verabredeten und dabei Unmengen von Alkohol in sich hineinschütten konnten.

Und manch Leserin und Leser wird sich wiedererkennen in dieser frühen Not, die sich gerade in Tims Kopf abspielt wie eine ununterbrochene Prüfung mit Fragen, die kein Mensch wirklich beantworten kann. Die aber zu unserer Gegenwart gehören, in der auch die Partnersuche der Menschen sichtlich zum Spielfeld einer gnadenlosen Be- und Verwertungslogik geworden ist. Und das nicht nur in Online-Portalen. Wer das glaubt, wäre naiv.

Die Matrix steckt in der Werbung mit völlig überzogenen Schönheitsidealen, in verlogenen Filmserien, auch in Medien – und zwar nicht nur Boulevardmedien. Stapelweise erklären Ratgeberbücher, wie man den idealen Partner findet, wie man richtig auf Partnerfang geht, wie man sich kleiden, schminken und fit machen muss für einen gnadenlosen Wettbewerb um Mister Right oder das Superweib. Wie man seine (Wettbewerbs-)Chancen, seine Flirt-Qualitäten und Bettkünste verbessert. Das Gespenst sitzt in den Köpfen der jungen Menschen. Und das Ergebnis ist: In diesem Buch ist niemand gelassen.

Auch Marianne nicht, obwohl sie gerade ihre lange Partnerschaft mit Hannes beendet hat, den sie aus ihrer Heimatgemeinde mitgebracht hat nach München zum Studium. Aber irgendwie ist aus dieser Partnerschaft die Luft raus. Marianne ist also da, wo ihre Freundinnen schon lange sind: solo und auf der Suche nach dem Burschen, der sie wirklich glücklich macht. Oder wenigstens die Anlagen dazu hat. Auch wenn das Marianne eigentlich nicht liegt.

Sie erwartet von den Männern wirklich mehr als eine gute Leistung im Bett, auch wenn sie nach dem Zusammenleben mit Hannes nicht so recht weiß, was es eigentlich ist. Nur eins merkt man schnell: Sie zieht Grenzen, ist schnippisch, fordert heraus und liebt es, auch Männern die Wahrheit ins Gesicht zu sagen.

Wenn alle Frauen so wären …

Es wäre anders. Und wohl auch weniger rührselig, weniger von all diesen abgesehenen und angelernten Rollenspielen geprägt, in denen die beiden Geschlechter irgendwie versuchen, irgendwelchen falschen Erwartungen aus verlogenen Filmen zu genügen. Und am Ende dann doch bei den Falschen landen, in unaushaltbaren Leben, in denen man dann schlecht kaschiert, wie unwohl man sich darin befindet.

Und Tim? Der liegt auch noch mit seinem Studium über Kreuz, er möchte ja gern ein guter Pianist werden, aber nicht so ein klassisch durchtrainierter, wie es sich sein Prof. vorstellt, um dann mit anderen hochtrainierten Mitbewerbern um die raren Stellen in der klassischen Musik zu buhlen. Er spielt schon längst in Münchner Bars, wo er seiner Freude am Jazz freien Lauf lassen kann. Und seine Vorstellungen von der richtigen Frau hat er ausgerechnet aus der Oper: Keine hat ihn je so beeindruckt wie die Marschallin im „Rosenkavalier“.